お米の炊き方・

保管方法

お米の炊き方

-

普通精米

-

01お米を計量する

お米の計量カップを使用して、炊きたい合数に合わせて正確にお米を計量します。

ワンポイント

アドバイスお米を正確に計らないと、炊飯時ごとで計量の誤差が生じ、炊き上がりが硬くなったり、べちゃついたりと炊飯が安定しにくくなります。そうならないためにも、お米は「正確に」計量するようにしましょう。お米を正確に計量する際には、計量カップにお米を山盛りに入れ、平らな棒状のものですりきりすると正確に計量できます。

※お米の計量容器は一杯で、容量:180cc、重量で約150gです。

精米用計量カップ

容量:180cc -

02お米を研ぐ

計量したお米を釜に移し変え、水を注ぎます。最初は素早くすすぎ、すぐに水を捨てます。2・3回目は指を立てて左右に10回程かき混ぜるようにしてお米を研ぎます。最後に水をいれ、お米をすすぎます。

ワンポイント

アドバイス2・3回研いだ後、水が白く濁るのは米の旨み成分です。

水が透明になるまで研いでしまうとお米のうまみが損なわれてしまいます。

お米は研いでいる間にも水を吸収するので、研ぐ時間は3分以内を目安にしましょう。

-

03お米を浸漬する(浸漬とはお米を水に浸けることです。)

お米を研ぎ終わったら、水を量ります。平らな場所で、内釜の目盛りに正確に合わせて水を量りましょう。量り終えたら、浸漬を行います。浸漬をするとしないとでは、炊き上がりのふっくら感が大きく変わります。浸漬時間の目安としては、最低30分以上、できれば60分程度漬けるようにしてください。

※冬場は、米が水を吸いにくいため60分程度漬けるようにしましょう。

-

04お米を炊く

浸漬が終わったら、炊飯器のスイッチを入れる前に釜の中のお米の表面を平らにします。平らになっているのを確認できたら、炊飯器のスイッチを押してください。スイッチを押す際は、炊飯メニューが自分の炊きたいメニューになっているかを確認してから、スイッチを押しましょう。

-

05お米を蒸らす

お米が炊き上がったら、ご飯を蒸らしましょう。蒸らし時間の目安は10分~15分です。ただし、一般的な家庭用炊飯器には蒸らし工程も含まれておりますので、ご使用する炊飯器の説明書を確認していただき、蒸らし工程が含まれていない場合のみ、蒸らす時間を設けるようにしてください。

-

06ご飯をほぐす

ご飯が炊き上がったら、余計な水分を飛ばすために蓋を開けてごはんをほぐします。ほぐしを欠かしてしまうと、表面に水分がたまってべちゃついたり、ごはん全体が炊き上がりの形のまま固まってしまうことがあります。

ワンポイント

アドバイスご飯をほぐすコツとしては、釜の周りにしゃもじをいれて一周させます。その後ごはんを4等分にきってから、一片ずつごはんに空気をいれるようにほぐすとよいでしょう。

-

-

無洗米

-

無洗米について

お米には、「普通精米」と「無洗米」があります。普通精米とは、玄米を普通に精米したお米です。無洗米とは、精米したお米から肌ヌカを取り除き、研ぐ手間を省いたお米のことです。無洗米は、お米を研ぐ必要がないので普通精米に比べて水の使用量を減らせるため、節水ができます。また研ぎ汁の排水を出さない分、環境にも優しいといえます。無洗米に水をいれた際、白い濁りが出ますが、これはヌカではなくお米の「旨み」成分が溶けだしたものですので、研がずにそのまま炊飯するようにしましょう。

無洗米の加工方法は大きくわけると、

①加水精米仕上方式、②乾式研米方式、③特殊加工方式の3つに分類されます。

当社の無洗米は、①加水精米仕上方式で「SJR36A」という無洗米装置を使用し、お米の重量に対して約10%の水を使用して攪拌洗米します。

水のみを使用する加工方法ですので、安心してお召し上がりください。

普通精米(お米)

無洗米(お米)

普通精米(お米)

無洗米(お米) -

無洗米を

炊くポイント無洗米は、研ぐ必要のないお米です。お米を水に浸けた時に出る濁りはお米の旨み成分ですが、濁りが気になる場合は、軽く一回すすぐ程度にお米を洗い、水を入れ替えてください。

ワンポイント

アドバイス無洗米を研いでしまうと、お米の旨みが水に溶けだし、炊いた後のご飯がぼそぼそしたりしてしまい、食味が落ちる原因になってしまいますので、注意してください。

-

精米との

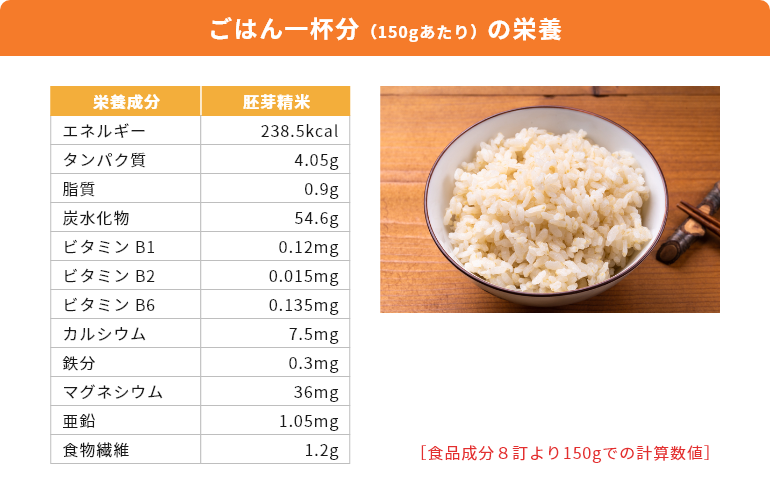

炊き方の違い水の量

無洗米を炊く時の加水量は、「一般計量カップ」を使用する場合は白米の目盛りより少し多めに水を加えましょう。

無洗米は、研がなくてもいいようにお米の表面に残っている「肌ヌカ」を特殊な加工で取り除いたお米です。従って、普通精米と比較するとわずかながら米粒が小さいため、同じ計量カップ一杯にお米をいれた場合、無洗米の方が粒が小さい分カップに米粒が入り、普通精米よりも重量が重くなります。その重量差を補うために、無洗米を炊くときは普通精米よりも少し多めに水を加えるようにします。注意

お米の計量カップには「無洗米用」のものもあります。無洗米専用カップでお米を計量した場合は、普通精米と同様の水の量で炊いてください。

無洗米用の計量カップは、右の写真以外にもBG無洗米専用カップなど色々な種類がございます。水の量については、計量カップの容量や説明を確認してから、水を加えるようにしてください。

無洗米用計量カップ

容量:170cc

-

-

玄米

玄米を

炊くポイント玄米は、精米する前の籾殻のみを取り除いた、糠層を残したままのお米です。精米したお米と比較すると多くの栄養分を有していますが、特有の食感と消化吸収に時間がかかるという特徴があります。玄米をおいしく炊くには、以下の点に注意して炊くようにしましょう。

-

01研ぎ方

玄米はさっと軽く洗ってください。玄米についた異物などを取り除きます。

-

02水の量

水の量は、精米よりも多く水を加えます。一般的な炊飯器には、玄米専用の目盛りがありますので、玄米を炊く際は専用の目盛りに合わせて水を加えるようにしましょう。(玄米メモリが無い場合、重量比でお米1:水2の割合が目安となります)

-

03浸漬(お米を水に浸けること)

浸漬時間の目安は約2時間です。精米に比べて玄米は糠層がある分吸水しにくいです。浸漬時間が短いと、炊き上がりがぼそぼそして芯のある食感になってしまいます。

ワンポイント

アドバイス玄米は、一度に大量に炊くと吹きこぼれを起こす可能性があります。玄米を炊く際は、ご使用する釜の半分くらいまでの量を目安に炊くようにしましょう。(5合炊きであれば、3合までを目安に炊きましょう。)また、ご使用の炊飯器のメニューに「玄米モード」がある場合には、玄米モードに設定してから炊くようにしましょう。

-

-

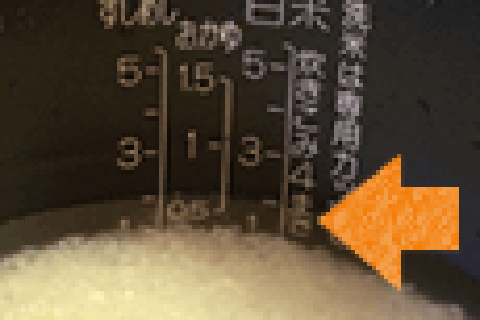

胚芽精米

胚芽精米を

炊くポイント胚芽精米は、胚芽を80%以上残して精米したお米です。普通の精米よりも栄養があり、玄米よりも食べやすいため、健康を意識している方にぴったりのお米です。胚芽精米をおいしく炊くには、以下の点に注意して炊くようにしましょう。

-

01研ぎ方

胚芽精米の胚芽は非常にとれやすいため、お米を研ぐ際は胚芽がとれないよう優しくすすぐように1~2回研いでください。

-

02水の量

水の量は、最初は白米の目盛線に合わせて水を加えます。2回目以降はお好みに合わせて、水の量を調整してください。

-

03浸漬(お米を水に浸けること)

浸漬時間は60分程度とるようにしましょう。精米に比べて多少糠層がある分白米より吸水しにくいです。浸漬時間が短いと、炊き上がりがぼそぼそして芯のある食感になってしまいます。

-

-

もち米

もち米を

炊くポイントもち米は、アミロペクチン100%のお米です。一般的にもち米は、赤飯やおこわ、お餅用途として使用されます。

浸漬(お米を水に浸けること)

もち米は、普通の白米に比べて吸水率が高いため浸漬は必要ありません。

「アミロペクチン」と「アミロース」について

「アミロペクチン」と「アミロース」は、でんぷんの一種です。お米では、普通の白米(うるち米)が「アミロペクチンが約80%」「アミロースが約20%」の構成で、もち米が「アミロペクチン100%」「アミロース0%」となります。「アミロペクチン」の比率が多いほど、粘りのあるお米になります。現在流行している「低アミロース米」というのは、「アミロペクチン」の比率が高く「アミロース」の比率が低いお米で、普通の白米に比べると粘りの強いお米をいいます。

もち米を

蒸し器で蒸す場合-

01浸漬時間

ふっくらとした蒸上がりにするには、もち米にたっぷり水を吸わせる事が大切です。理想は6~8時間程度です。

-

02蒸す

蒸し器を使って20~30分蒸してください。

炊飯器で

赤飯を作る場合【材料】

もち米…3カップ ゆで汁…21/4カップ ささげ(又はあずき)…1/3カップ

- 1ささげをさっと洗い、水はかぶるくらいの量で少し硬めにゆでます。

- 2ささげとゆで汁は別々の容器に分けておきます。

- 3もち米は洗って水気を切り、冷ましたゆで汁21/4カップを加えよく吸収させます。

- 4ささげを加えて、もち米とよく混ぜて炊飯器で炊きます。

-

お米の保管方法

精米されたお米は、いわば「裸」の状態で、非常に傷みやすいです。保管方法を誤ると、すぐに味が落ち、黄ばみやカビの原因となります。ここでは、なるべく味が落ちずおいしく食べられるようなお米の保管方法と炊いたごはんの保管方法をご紹介します。

精米されたお米は非常にデリケートで、保管を誤るとすぐに品質が悪くなります。

お米を保管する際は、以下の点に気をつけましょう。

-

01乾燥

長時間直射日光や乾燥した空気に触れたり、高温状態に晒されたりすると、お米は割れやすくなり炊いたときにべちゃついてしまいます。

-

02臭い

精米されたお米は臭いが移りやすいです。そのため、臭いの強いもの(例:洗剤、芳香剤 等)のそばに置いてしまうと、お米にその臭いが移ってしまい、炊いた時の異臭につながります。

-

03虫・カビ

湿度の高い場所でお米を長時間保管すると、カビや虫の発生につながります。

-

04水漏れ

お米は水分を吸収しやすくカビ等の発生源となります。またお米の袋には空気孔が開いているので、水分や湿気のない場所で保管をして下さい。

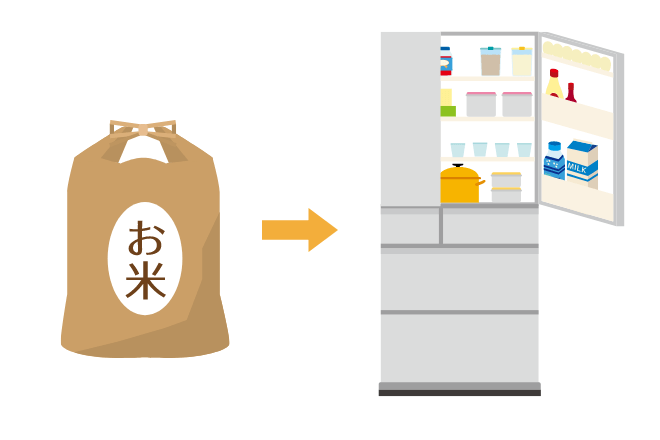

このようなことにならないよう、おいしい状態でお米を保管する方法として、「冷蔵庫(野菜室)」での保存をおすすめいたします。

冷蔵庫(野菜室)は、日が当たらず温湿度が低く、菌類が発生しにくいため、お米にとって非常に居心地の良い場所です。乾かしたペットボトルやプラスチック容器等の密閉できる容器にお米を入れて保管すれば、おいしさも長持ちします。もし米びつ等で保管する場合は、虫の発生を防ぐため、こまめに清掃をしましょう。

ただし、冷蔵庫に入れているからといって長期間の保管はおすすめできません。お米はなるべく1ヶ月以内で食べきるようにしましょう。

ご飯の保管方法

- メイラード反応

- 炊いて余ったお米をそのまま保温しておくと、お米は黄色く変色してしまいます。

- デンプンの老化

- 炊飯器等からご飯を取り出し、常温で保管・放置しておくと硬くなっていきます。

このような状態にならないよう、なるべくおいしい状態を保つ保管方法として、

炊いて余ったご飯を、ラップやフリーザーパック、またはプラスチック容器に小分けし、粗熱をとってから冷凍庫で保管してください。

(※保管期間の目安は1ヶ月です)

食べるときは電子レンジであたためれば、すぐにおいしく召し上がれます。